2026.01.20

フリーターから養鶏場の経営者に。

移住先の伊豆で見つけた農業という生き方

岡崎さん/株式会社伊豆天城農園

農園所在地:静岡県伊豆市

就農年数:7年目 2019年就農

生産:鶏卵

バイト先で知り合った友人と意気投合。「農業をやろう!」

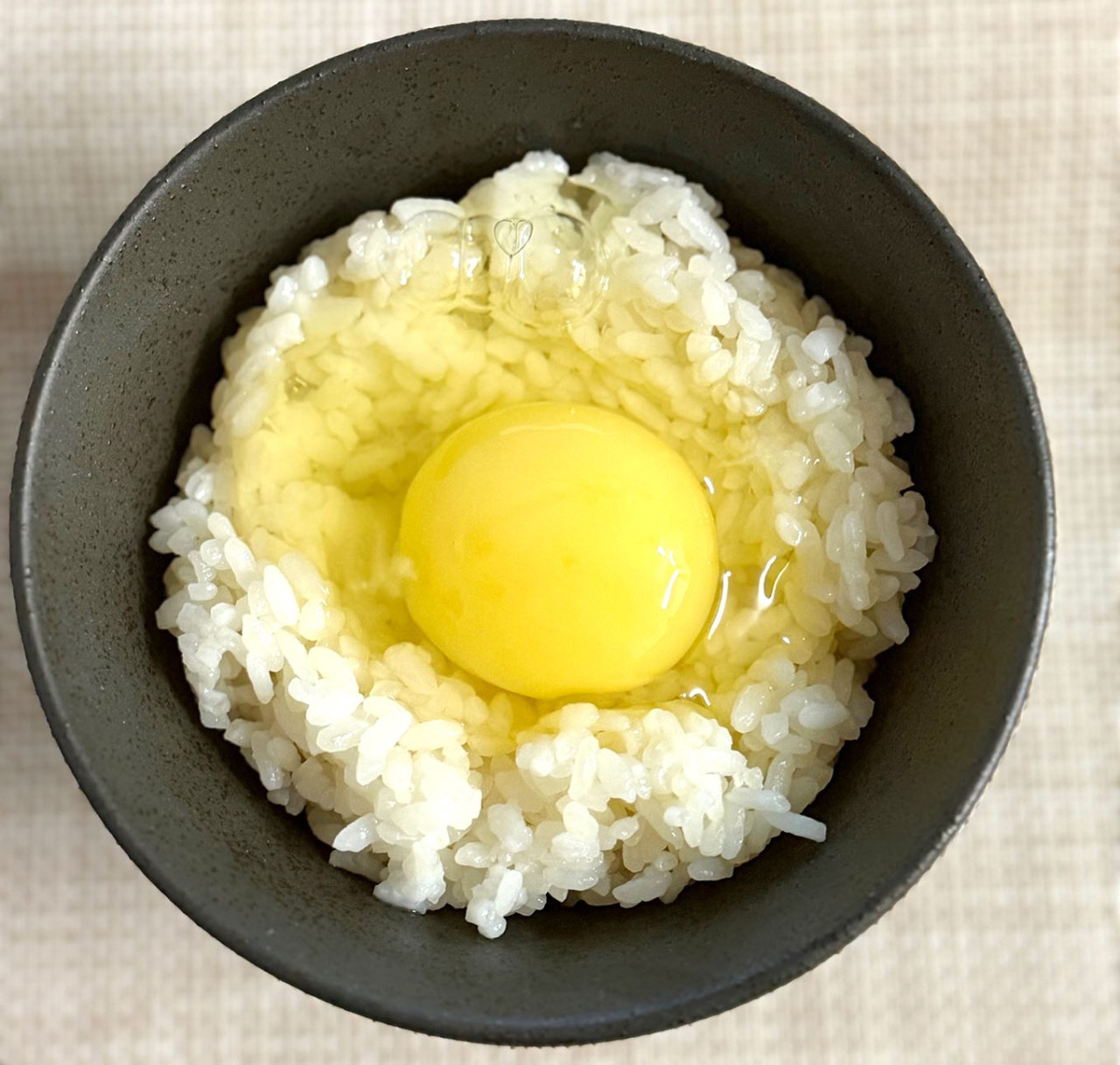

静岡県伊豆市、天城山系の山中で採卵養鶏を営む「伊豆天城農園」。“おいしい卵は健康なニワトリから”を合言葉に、平飼いと自家配合飼料にこだわった卵を販売している。

農園代表の岡崎さんは、友人の麻田隆介さんとともに2019年に就農。ともに東京都出身で、農業とは無縁の人生を歩んできた二人が、なぜ養鶏を選んだのか。

「麻田さんは僕より10歳年上ですが、バイト先で知り合って意気投合しました。当時、僕はフリーターで麻田さんは自営業。『自然の中でできる仕事がしたいなぁ』と二人で話していたんです。そうしたら、麻田さんが『そうだ、農業をやろう!』と言ったんです」

伊豆に移住し、師匠のもとでゼロから養鶏修行

独身の岡崎さんと、家族を持つ麻田さん。二人は一大消費地の東京に近く、行き来がしやすい場所を就農地として検討することに。初めは果樹栽培を考えたが、調べてみると技術的なハードルが高いことが分かり断念。ならば野菜づくりをと、東京近県の市役所に出向いて就農相談。しかし、手間のかかる有機農業では慣行栽培に太刀打ちできないと言われて門前払いに。

他にできるものはないかと、農業関連の本を読み漁っていたときに出会ったのが養鶏に関するビジネス書だった。養鶏は畜産業の中でも牛や豚に比べて初期投資が少なく、事業としての可能性を感じたという。

とはいえ、ニワトリに触れたことすらない二人。相談に訪れた市役所では「本気ですか?」と、いぶかしがられながらも就農の意志を伝え、巡り巡ってかつて養鶏場を営んでいた農家の紹介を受けた。それが師匠との出会いだった。

師匠は年齢を理由に一線を退いていたものの、かつての鶏舎は残っており、規模を縮小して個人的に養鶏を続けていた。弟子入りの許可が下り、岡崎さんは2019年5月に伊豆に移住。麻田さんは東京との二地域居住で、毎週伊豆へ通うことに。

「初めて養鶏場を訪れた時は、深い山の中で驚きました。鶏舎は木材とトタンでできた古い建物で、中は残置物が山積み。まずは鶏舎の片付けから始めて、必要な設備は木材を加工してDIYしました。麻田さんと一緒に準備するつもりでしたが、ちょうどその時にコロナ禍が始まって麻田さんは行き来が難しくなり、ほぼ一人で準備を進めることになりました」

60羽からスタート。365日ニワトリと向き合う日々

それまで本を読んで蓄積した養鶏の知識も、いざニワトリに向き合うと戸惑うことばかり。師匠に何度も教えをこい、実践を通して養鶏の基礎を学んだ。岡崎さんが伊豆に移り住んで4ヶ月後、鶏舎に60羽の若い雌鶏たちがやってきた。飼い始めて1ヶ月経った頃、鶏舎に茶色い楕円形のものが転がっているのを発見した。「卵を産んだ!」

命に触れる喜びがある一方で、生き物相手の養鶏に休みはない。また、自然の中で農業を営む難しさもある。自然豊かな山中での平飼いはニワトリにとって理想的な環境だが、山の頂上にある養鶏場までの上り下りは一苦労で、冬場の厳しい冷え込みも体にこたえる。さらに、野生動物との闘いなど日々の苦労は絶えない。

「ある朝、鶏舎に入ると、息絶えたニワトリたちがあちこちに横たわっていたんです。生き残ったニワトリもショックを受けていて、惨たんたる状況でした。まさかと目を疑いましたが、鶏舎の隅には動物が掘ったと思われる穴がありました。ここはキツネやタヌキなどの野生動物も多く、自然の厳しさを痛感しています」

飼料の原料や配合を研究して、卵の味を追求

養鶏を営む上での課題は、ニワトリの飼育だけではないと岡崎さんは語る。

「最初は飼育に手一杯で販路開拓まで手が回らず、全量をJAの直売所に出荷していました。正直、味にも自信が持てなかったんです。世間一般には生卵特有の臭いが苦手という人も多く、いろいろ調べるうちに原因がエサにあることが分かりました。日本ではニワトリの飼料に魚粉を混ぜるのが一般的ですが、その臭いが卵にもついてしまうようだったんです」

物は試しと飼料から魚粉を除いてみると、産卵率が下がるばかりか体が弱くなり、早くに死んでしまうニワトリも。育成に魚粉の栄養素が欠かせないことに気づくと、いろいろなメーカーのものを取り寄せては試し、最終的に北海道釧路産の魚粉に行き着いた。

試行錯誤して原料や配合を調整し、飼料を発酵させる工夫も加えた。このひと手間で食いつきが良くなり、卵の味も向上。数年かけて理想的な配合の飼料を完成させ、臭みのないすっきりした卵本来の味を出すことに成功した。

試行錯誤の末に生まれた「Bon-TAMA」

納得のいく味の次に取りかかったのが、卵の魅力をどう伝えるかということ。編集者として活動する友人が仲間に加わり、パッケージデザインやSNS発信を担当。こうして「Bon-TAMA(ボンタマ)」という伊豆天城農園のオリジナルブランドが誕生した。

2022年には法人化。現在の個体数は800羽に増え、事業としての基盤が整いつつある。しかし、経営面に関してはまだ模索中だと話す岡崎さん。現在の販路は、飲食店、加工事業者、自然食品店などへの直販が6割、残りの4割は道の駅や直売所での委託販売だ。後者は観光客などへの販売が見込める一方で、手数料が2割ほどかかり直売に比べて利益率は低い。

また、近年の社会情勢に伴う飼料の高騰にも頭を悩ませている。ブランディングによって付加価値を高め、ケージ飼い卵の2倍以上の価格で販売しているが、値上げに限界を感じている。

「農業と聞くと、つくる方のイメージが強いですが、実際は生産5割、販売5割といった感覚です。どれだけ味が良くても売れなければ意味がありません。それに卵は生ものなので、新鮮なうちに売り切らなければならず、そのためにはいろいろな販路が必要です。今後の課題はどうやって利益率を上げていくかということです」

飼育におけるこだわりや卵の特長を伝えていくことが必要だと考えた岡崎さんは、商品のパンフレットを新たに制作。卵の売り場に置くことで、手に取ってもらえるように工夫した。また、利益率を上げるために、A級品として売れない約3割の卵を使った加工品の販売も検討しているという。

移住者としてゼロから信頼を築くということ

伊豆天城農園のある修善寺地区では、過疎化や高齢化が進み、休耕田も少なくない。岡崎さんと麻田さんはそうした圃場を借りて、3年前から米作りにも挑戦している。初めはニワトリの飼料用として始めたものだが、現在は卵と一緒に米の販売も行っている。稲作の技術は地元の農家に教わり、耕作に必要な道具も借りている。

養鶏はもとより農業経験はゼロ。さらに県外からの移住者で地元での信頼もゼロ。初めは周囲も様子見だったが、懸命にニワトリに向き合う二人の姿を見て、地域の人たちの目も次第に変わっていった。

「師匠に『どうしてこんなに親切にしてくれるんですか?』と聞いたことがあるんです。そうしたら、『君たちはちゃんと勉強しているし、教えたことを素直に実践しているから』と。僕らのような移住者は、最初は信頼なんてないので、まじめに積み重ねていくしかありません。そうしていく中で少しずつ認めてもらえる。いまでは地域の人たちがとても親切で、ここで僕らが農業をしていることを喜んでくれています。農業は土地に根ざしてこそ続けられるものだと実感しています」

師匠から受け継いだバトンを次の世代へ

「Bon-TAMA」は地域で定着しつつあり、ファンも少しずつ増えている。マルシェなど対面で販売する際に、リピーターから「おいしかった!」「こんな卵は初めて食べた」と声をかけられる機会も増えた。養鶏は決して楽ではないが、こだわりを持って育てたニワトリの卵を評価してもらえることにやりがいを感じている。養鶏を始めて7年目、岡崎さんに今後の展望を聞いた。

「販売にはまだ課題がありますが、飼育はようやく安定してきました。ここまで来られたのは師匠のおかげで、本当に感謝の言葉しかありません。自分たちが養鶏農家の成功例になって、これまで師匠に教えてもらったように、今度は自分たちが教えられる立場になれるといいです。農業経験がない人にも『自分もやってみようかな』と思ってもらえるように、まずは事業を軌道に乗せていきたいです」

就農を考えている人へのメッセージ

お金だけが目的では、農業は長続きしません。でも、それを超える思いがあるなら、チャレンジしてみる価値があります。収穫できた時の喜びは大きく、お客さんからの「おいしかったよ!」の一言は金銭を超える喜びです。農業は職業にとどまらずライフスタイル。生き方としての農業に価値を見出せるかどうかが重要です。

農業は未経験でもできますが、就農前に少なくとも1〜2年、季節によって課題は変化するので通年で勉強した方がいいと思います。農業学校に通うのが難しくても、近くの農家の手伝いをするなど、農業を学べる機会はあります。そうして実際に体験することで、具体的なイメージがわいてくるはずです。