2022.02.10

それぞれがイチゴ農園を経営。

夫婦となった新規就農者がつくる、新たな農業経営のカタチ

渡邉裕介さん/株式会社グリーンラット代表

栗本めぐみさん/KURI BERRY FARM代表

農園所在地:静岡県御前崎市

就農年数:渡邉さん10年目(2012年就農)、栗本さん13年目(2009年就農)

生産:イチゴ

別々のイチゴ農園の社長となった二人。

夫婦だが、共同でやる必要性は感じていない。

富士山を望む港まち、静岡県御前崎市には多くのイチゴ農園がある。渡邉裕介さん、栗本めぐみさん夫妻も、ここでイチゴを生産する農業経営者同士だ。ただし二人が経営するのは、別々の農園。めぐみさんは2009年に「KURI BERRY FARM」を、その三年後に裕介さんが「みどりのわだち農園」を立ち上げた。

ともに静岡県出身、農園経営者を目指しUターンした二人は、年度は違うが同じように静岡県の「がんばる新農業人支援事業」を通じ、御前崎市のイチゴ農家で研修を受け、自らの農園をつくった。経営者であり夫婦である二人。「一緒に生産に関わることはないのか」と聞くと、それぞれのハウスに行くのは稀なこと。手伝いに行くことなどもほぼ無いのだというから驚きだ。「これからも農業経営を共同で行うことは考えていない」と言う二人。今回は、そんな二人のオリジナルな農業スタイルに迫りたい。

高校生の時から、就農を夢見ていためぐみさん。

農大卒業後、未来を見据えて選んだキャリアを積み、就農へ。

先に就農しためぐみさんは、高校生のときから農業経営者になることを夢見ていた。両親や親戚が農家だった訳ではない。ただ「果物が好きだった」というが、その意志は強く、夢の実現のために東京農業大学に進学した。

大きな影響を受けたのが、農大時代の研修先である長野県の農家だ。林檎をメインにプルーンや洋ナシ、アンズ、ブルーベリーなどの生産に次々とチャレンジする姿勢や、収穫した果物をすべて直販し、加工まで行う体制に驚いた。学んだことは農業だけではない。農業経営で、地域を盛り上げたいという考え方や取り組みにも感銘を受けた。めぐみさんは大学の長期休暇のたびに泊まり込みで勉強に行ったという。

「先輩農家の精力的な仕事ぶりを肌で感じるうちに、何もできない新卒のまま就農するのではなく、農業につながる他の経験を積んでからにしよう、と考えたんです。だからこそ新卒では、まず青果物卸売市場に就職。そこで農家には売り込む能力も必要だと感じ、翌年には食品商社に転職して営業経験を積みました」(めぐみさん、以下敬称略)

人と話すのが苦手で、営業の仕事は大変だったという。しかし「話すのではなく、お客様の話を聞くのが営業の本当の仕事だ」と気づいてからは、仕事を楽しむことができた。営業を続ける中でも農業への思いは変わらず、夜間には就農準備校に通った。そして、いよいよ計8年のサラリーマン生活を経て、「いざ農業へ」と踏み出すことに。しかし、そこで女性一人で就農することの大きな壁にぶつかった。就農相談窓口へ相談に行くも「女性一人では無理だから、農業法人に就職するのがいいのでは」といった対応だったのだ。

そんな中で見つけたのが、当時、静岡県で実施されていた「がんばる新農業人支援事業」だった。経験ある農家で給与を受け取りつつ研修が受けられ、県から月々の給付もある。この就農支援体制は全国的に先進的だったという。対象作物はイチゴかミニトマトしかなかったが、「公的なバックアップは心強い」と御前崎市でイチゴ農家になることを決意した。

研修先の農家では、1年にわたり栽培技術や農業経営を学んだ。だが、いざ独立という段階で、またも障壁が……。就農するための土地が借りられなかったのだ。借りたいと考えていた土地に複数の地権者がおり、そのうちの一人がなかなか首を縦に振らない。

「よく知らない人に大事な土地を貸すのは、誰だって不安ですよね。その方もきっと不安だったのだと思います。研修先の農家さんや近隣の方も力を尽くしてくださって、何度もお願いに行く中で、ようやく借りられることになりました。皆さんの力添えがあったからこその就農でしたね」(めぐみ)

裕介さんの前職はファミレス店長。

“経営者”になりたくて進んだ農業への道

一方、夫の裕介さんは、 “経営者”として起業するために、農家になることを決めた人物だ。前職はファミリーレストランなどを経営する企業。全国各地でファミレスでの店長経験を積んだ。次第に「経営者になりたい」という思いが芽生えた裕介さんは、フランチャイズ店としての独立を考えるようになったが、社内の厳しい規定があり断念。そこで頭に浮かんだのが、農業経営者だったという。

「農家になりたい、ということではなかったんです。経営者になって事業を起こしてみたい。その選択肢のひとつが、農業だったんですよ」(裕介)

当時、店長をしていた愛媛県での就農も考えたが、地元の静岡県での就農に決めたのは、「ニューファーマー・農業経営者になりませんか」というキャッチコピーに魅かれたからだった。

「まだ20代で働き盛りだった自分は、スローライフの中での農業に憧れたのではなく、バリバリ働く経営者を目指したかった。そんな思いに静岡県のコピーはぴったりでした」(裕介)

そしてめぐみさんから約3年遅れて、裕介さんも県の「がんばる新農業人支援事業」にて、同じ研修先でイチゴ栽培を学んだ。

2009年から静岡県が本格的に耕作放棄地対策を始めたことにより、土地の整備や借入にも苦労はしなかったのだという。とくに土地の借り入れにおいては、19人にもまたがる地権者との折衝を市が担い、50aの土地をスムーズに借りることができた。また、ハウス建設など初期設備投資3000万円のうち約半分の費用も、国や県からの助成で賄えた。

これにはめぐみさんも、「たった3年でこれだけ違っていたんですよね。うらやましいかぎりです」と苦笑い。急速に進んだ就農支援施策に思いを馳せた。

農業の“経営”に面白さを感じる二人。

働く人を大切に、安定的にイチゴを作り続けたい

年は違えど、同地域でイチゴ農家となった二人。そこからの二人の農業経営は順調だったのだろうか。

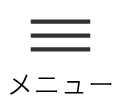

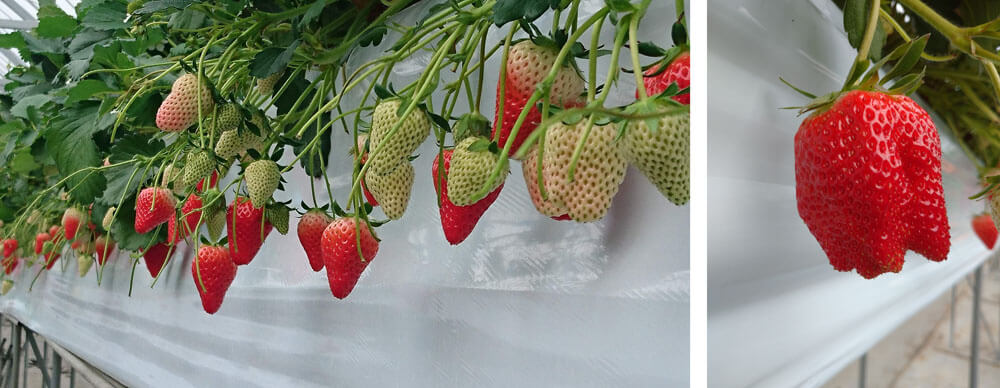

まずは、2009年に就農しためぐみさんの経営する「KURI BERRY FARM」について。めぐみさんが採用したのは、高さ1mほどの栽培ベッドにイチゴを作る作業性の良い「高設栽培」。就農時に15aのハウスを立て、4年目には7aを増設、合計22aを運営するようになった。

就農当初から積極的に卸先を開拓しためぐみさん。営業職時代に目を付けていたスーパーに手紙を書いて取引につなげるなど、狙いを定めた販路開拓を実現していく。また、地元の経営者会合に参加してイチゴ菓子のブランド化にも成功。現在も東京のスーパー4店舗に卸し、地元の和洋菓子店20店舗でいちご大福などブランド商品が販売されているという。

順調に見える農業経営だが、4年目のある出来事で、めぐみさんは大きな挫折を味わった。この年、「静岡県いちご果実品評会」で農林水産大臣賞を受賞。注文も順調に伸びていた矢先のことだった。

「どんどん出荷量が増える中、味に違和感を覚えたんです。これまでより味が落ちているように感じつつも、忙しさのあまり通常どおりの収穫・出荷作業をこなしていました。そんな時にお客さんからクレームが入ったんです。美味しくない、と。この時は、とにかく自分が許せなかったですね。自覚していたのに、どうして出荷を続けてしまったのか……。収穫前のイチゴを、手が真っ赤になるまで引きちぎってすべて捨てました」(めぐみ)

そこから目標に掲げているのは、「安定と継続」だ。

「イチゴに対しても、働く人に対しても、良い環境を演出し、誠実でありたいですね。ハウスの中から従業員の楽しげな笑い声が聞こえてくるようなときに、ああ幸せだな、と感じます。そんな仲間と安定して、美味しいいイチゴを作り続けたいですね」(めぐみ)

従業員との関係を第一に考えるのは、ファミレス店長だった裕介さんも同じだ。

「働いてくれる従業員さんとの関係や環境を、何よりも大切にしています。店長時代に学んだのは、店を経営できるのは周囲の助けがあってこそということ。農園経営でもそれは同じで、従業員が生き生きと働けるような職場作りを心掛けています」(裕介)

現在、裕介さんが経営する「みどりのわだち農園」は、25aのハウスを所有。めぐみさんと同じ「高設栽培」で、収穫したイチゴをほぼ全量JAに出荷している。堅実に経営を続けてきたが、就農9年目には、炭疽病の発生で苗の大半を枯らしてしまうという出来事があった。初めての大きな失敗。売り上げは3分の2近くまで落ち込んだ。原因は、薬の流布や管理という基本的なミスだった。

「痛い経験になりましたが、農業は、自分のやったことがそのまま植物に返ってくる仕事だと改めて思い知りました。それが農業の厳しさであり、面白さなんですよね」(裕介)

めぐみさんもこの言葉に、深くうなずく。二人が口をそろえて言うには、農業の醍醐味は「自分次第でいかようにもなること」だ。

「自分の工夫や計画が、イチゴの質や収穫量といった結果に分かりやすく反映されます。失敗の責任も自分にあるけれど、うまくいったとき、美味しいイチゴができたときが楽しいんです」裕介さんは、今、決意新たにイチゴと向き合っている。

経営者の“同志”として支え合う二人。

切磋琢磨しつつ、日本の農業のこれからを見つめる

今後一緒に経営をしていく可能性はあるのかと聞くと「どうして一緒にしないんですか、とよく聞かれますが、結婚を決めたときから統合するという選択肢はありませんでしたね。それぞれが経営者になりたくて就農したんですから」と笑顔で語ってくれた。

今はむしろ、一緒にしないことにメリットを感じているとめぐみさんは言う。

「お互いを客観的に見られるからこそ、自分が別の場所で経験したことを共有したり、アドバイスしたりできるんです。別の職場だから、仕事のトラブルが夫婦関係に響きませんし。(笑)」(めぐみ)

妻であり先輩経営者でもあるめぐみさんを、「とても尊敬している」という裕介さん。炭疽病で苗を枯らし、農園全体の雰囲気が落ち込んでいた際には、めぐみさんの農園で行われている「従業員との交換日誌」を取り入れてみることにしたという。

「自分では、従業員とのコミュニケーションは得意だと思っていたんですよね。でも日誌に考えを書き出したり、相手の思いを読んだりすることで、改めて気づいたことがたくさんありました」(裕介)

「仕事の相談をしたり、相手のアイデアを参考にしたりしますが、自分の農園は自分に責任がある。夫婦であり、経営者としての“同志”なんですよ」と二人は話す。農業経営者として、お互いの良いところを認め合い、ともに高め合おうとしている二人の姿がここにあった。

そんな二人は「未来の農業人を育てたい」というのは共通の思いも持っている。裕介さんは、来年度から、自身がお世話になった「がんばる新農業人支援事業」の受け入れ先農家となることを決めた。

「受け入れは、そう長く続けるつもりはありません。どんどん担い手を育てて、優秀な人材にバトンタッチしていきたい。そこから、次世代につながる人材育成の仕組みづくりに、地域農家全体で関わっていく文化をつくりたいと思っています」(裕介)

一方のすでに2年前から研修生を受け入れているというめぐみさんは、国や県の支援制度の枠にとらわれない人材育成を目指している。

「行政の制度は、税金を利用しているためどうしても研修年数などに制限あります。その枠から外れ、もっと自由に就農できる方法を模索したいんです。資金面においても、現状では就農までの研修中にどんどん前職での蓄えがなくなっていくのが問題です。そこを改善したいですね」(めぐみ)

確かに就農時には、設備投資などで大きな借り入れをしなくてはならない。その時点で自己資金ゼロになっていてはまずいのだ。だからこそ、給与を受け取りながら研修し、資金を蓄えた状態で就農できる制度づくりをしたいとめぐみさんは考えている。

夫婦であり、経営者の“同志”である二人。仕事では良き相談相手として、刺激し合いつつ、ほどよい距離感でそばにいてくれるベストパートナーなのだろうと話を聞いていて感じた。二人が目指すのは、先輩農家から受け継いだバトンを次世代に繋ぐこと。人材育成の土壌を作りつつ、今日も夫婦それぞれの農園でイチゴと向き合っている。